サンドイッチマン富澤さんの副鼻腔炎のニュースを解説します

2025年4月25日

目次![]()

はじめに

はじめに

●〜富澤さんのニュースから見える“副鼻腔炎”の本当の怖さ〜

「顔がパンパンに腫れてしまって…」「こんなに腫れるんですね…」

サンドウィッチマンの富澤たけしさんが、副鼻腔炎によって顔が大きく腫れ上がったというニュース、見た方も多いのではないでしょうか。

Yahooニュースにも取り上げられ、驚きと心配の声がたくさん寄せられていました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e0cdf99d9c5b68bccee3fcb01172783778096e5d

実はこのように、副鼻腔炎はただの「鼻づまり」や「ちょっとした風邪の延長」と思われがちですが、症状がひどくなると顔が腫れるほど強い炎症が起こることもある病気なんです。

そして、ここがポイントなのですが──

花粉や黄砂などが飛び交うこの季節、なぜ「毎年のように副鼻腔炎になる人」と「まったく症状が出ない人」がいるのでしょうか?

実はそこに、「粘膜が弱いかどうか」という、あまり語られていない大切なカギが隠れているのです。

このブログでは、

- なぜ副鼻腔炎を繰り返してしまうのか?

- 花粉や黄砂だけじゃない“もうひとつの原因”とは?

- そして、自分の体を守るために、いま本当にできること

を、やさしく、でもしっかりとお伝えしていきます。

「また今年もつらいかも…」と感じている方こそ、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

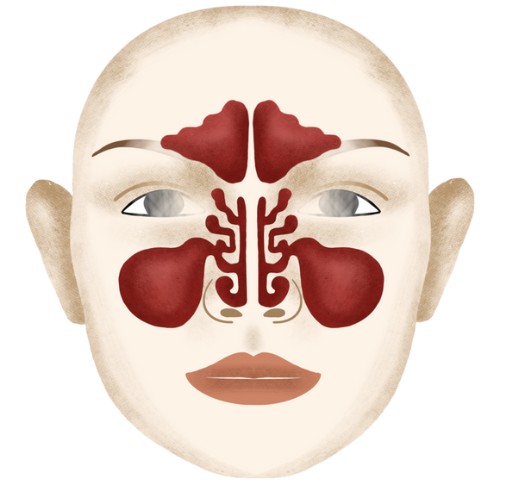

●そもそも、副鼻腔炎ってどうして起きるの?

「副鼻腔炎(ふくびくうえん)」とは、鼻の奥にある“副鼻腔”と呼ばれる空洞部分に炎症が起き、膿(うみ)や粘り気のある鼻水がたまってしまう状態のことを言います。

一般的には「ちくのう症」とも呼ばれ、慢性的に悩まされている方も多い病気です。

◆ 主な原因は“異物の侵入”と“排出できない状態”

副鼻腔炎が起こる背景には、大きく2つの要因があります。

1つ目は、花粉や黄砂、ほこり、ウイルス、細菌などが副鼻腔に入り込んでしまうこと。

そして2つ目は、それらを体の外にうまく排出できずに、炎症や感染が広がってしまうこと。

つまり、「異物が入りやすい」状態になっているか、または「追い出す力が弱い」状態になっているかのどちらか(あるいは両方)が、副鼻腔炎の背景にはあるのです。

◆ 花粉や黄砂は“引き金”にすぎない?

毎年のように「花粉の季節になると鼻がつらい」「春になると必ず副鼻腔炎になる」という方もいらっしゃると思います。

でも、ここで少し立ち止まって考えてみてください。

- 花粉や黄砂は、誰にでも降りかかっている

- でも、副鼻腔炎になる人と、まったくならない人がいる

この違いは一体どこからくるのでしょうか?

実はそのカギになるのが、次の章でお伝えする「粘膜の力」なんです。

●「粘膜が弱い」という視点、持ってますか?

副鼻腔炎やアレルギーの原因というと、

「花粉」「黄砂」「ウイルス」「ハウスダスト」などの“外からの敵”ばかりが注目されがちです。

でも、少し視点を変えてみてください。

本当に大事なのは、“それらを跳ね返す力が自分の中にあるかどうか”なのです。

◆ 同じ環境でも、なぜ症状が出る人と出ない人がいる?

花粉や黄砂は、誰にでも平等に降りかかっています。

でも、全員が副鼻腔炎になるわけではありませんよね。

- 同じ空気を吸っていても、何も症状が出ない人がいる

- 一方で、毎年のように副鼻腔炎や鼻炎を繰り返す人もいる

この違いのカギを握っているのが、「粘膜の強さ」です。

◆ 粘膜が弱い=“入ってきたものを追い出せない状態”

粘膜とは、鼻・喉・目・気管支・消化管など、体の入り口を守る“防御壁”のようなもの。

この粘膜には、以下のような重要な働きがあります:

- 花粉やウイルスをキャッチして絡めとる

- 異物を体外に排出する(鼻水・痰・くしゃみなど)

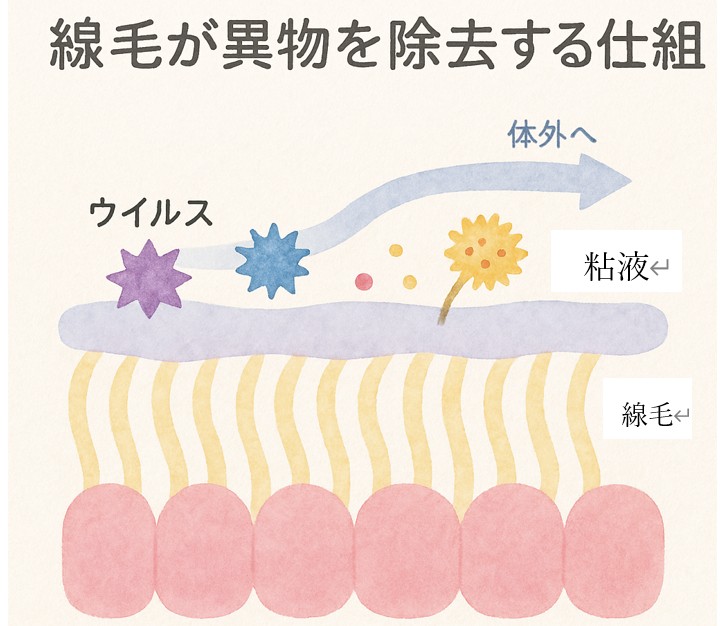

- 粘液や線毛の運動によって清潔な状態を保つ

でも、粘膜が弱っていると──

- 粘液がうまく分泌できない

- 線毛の動きが鈍くなって異物を排出できない

- 粘膜の炎症が続いて“バリア機能”が壊れてしまう

その結果、体内に異物が入りやすくなり、排出もできず、炎症がひどくなってしまうのです。

◆ 免疫だけでは足りない、“粘膜という防御力”

「免疫力を上げましょう」と言われることは多いですが、

本当に注目すべきは、その前の“粘膜のコンディション”です。

異物を中に入れない。

入っても、追い出せる。

それができてこそ、免疫が本来の力を発揮できる状態になるのです。

だからこそ、「粘膜が弱いかどうか」は、副鼻腔炎やアレルギーに悩む方にとって見逃せないポイントなのです。

粘膜って

●粘膜って、どこにある?何をしてる?

「粘膜が弱ってる」と言われても、

「粘膜ってそもそもどこにあるの?」「何をしてるの?」と、ピンとこない方も多いかもしれません。

でも実は、この“粘膜”は、私たちの体を守るために、ものすごく重要な役割を果たしている存在なんです。

◆ 粘膜は、全身にある「防御の最前線」

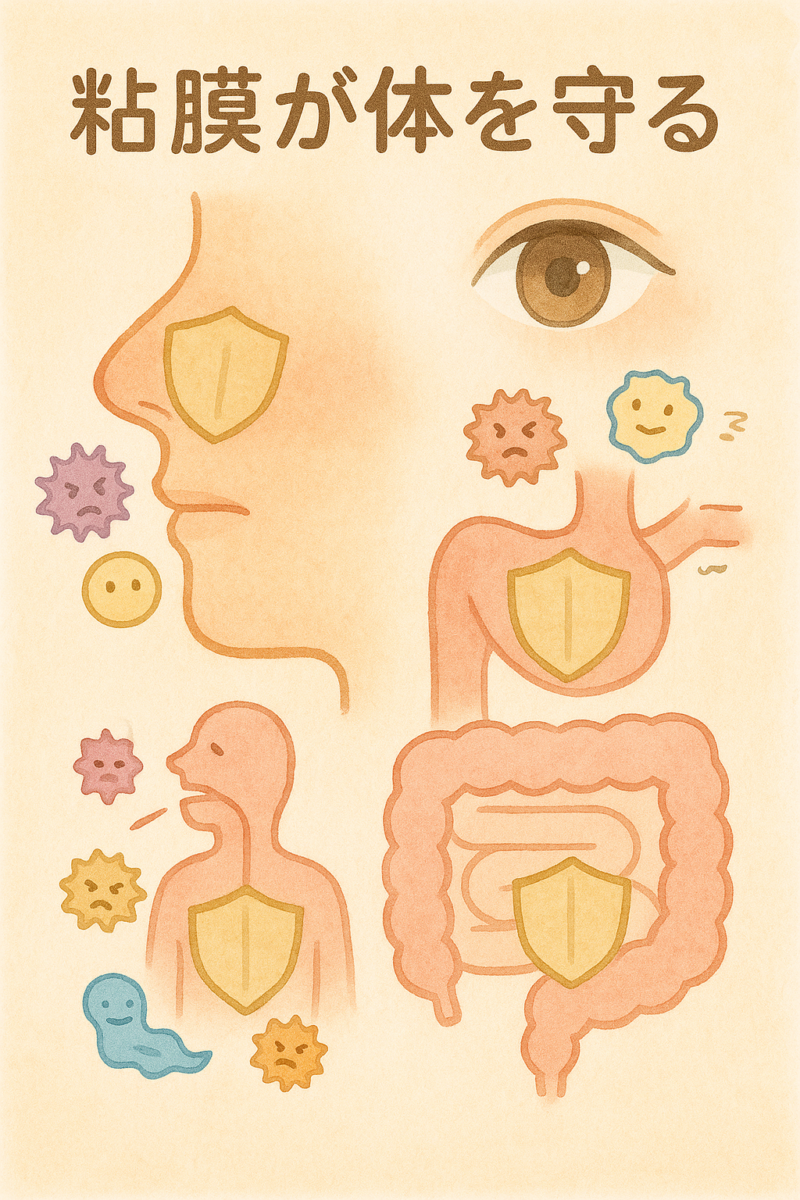

粘膜は、体の内と外をつなぐ入り口に、広く存在しています。

たとえば…

- 鼻や副鼻腔

- 喉、気管支、肺

- 目の表面(結膜)

- 消化管(胃や腸など)

- 女性の場合は膣などの粘膜も

これらはすべて、「粘膜」で覆われています。

つまり、外から異物(花粉・ウイルス・細菌など)が最初に触れる場所=粘膜なんです。

◆ 粘膜は、異物を“キャッチして追い出す”システム

粘膜のすごいところは、ただの膜じゃないということ。

異物が入ってきたときに、こんなふうに体を守ってくれています:

- 粘液を出して、異物をキャッチする

- 線毛(せんもう)と呼ばれる小さな毛が、異物を体の外へ運ぶ

- 免疫細胞と連携して、必要な反応を起こす

つまり、粘膜そのものが“体を守る仕組み”を持っているんです。

◆ 粘膜が弱っていると、どうなる?

粘膜が乾燥していたり、炎症を起こしていたり、必要な材料が足りていなかったりすると…

- 異物がキャッチできない

- 排出もうまくできない

- すぐに炎症を起こしてしまう

という、“入れ放題・出せない・すぐ炎症”という悪循環が起きてしまいます。

副鼻腔炎を繰り返す人の体では、こうした「粘膜の防御力の低下」が起きていることがとても多いのです。

●粘膜が弱くなるのは、免疫のせいじゃない!?

副鼻腔炎や鼻炎が続くと、よく言われるのが「免疫が落ちてるんじゃない?」「体質的なものかもね」といった言葉。

でも本当にそうでしょうか?

実は、粘膜が弱くなってしまう原因には、“もっと具体的な理由”があることが多いのです。

◆ 生活習慣の中に、粘膜を弱らせるヒントがある

粘膜は、体の中で「材料」を使って作られ、メンテナンスされています。

つまり、材料が不足したり、うまく使えない状態が続けば、当然粘膜のバリア力は落ちてしまうのです。

たとえば、こんな生活習慣、思い当たりませんか?

- 食事はおにぎりやパン、麺類など糖質中心で、たんぱく質が少ない

- 甘いものやカフェインの多い飲み物をよくとる

- 忙しくて食事時間が不規則

- ダイエットやファスティングで栄養が偏っている

- 健康診断では「異常なし」と言われても、実は鉄分が不足しているケースも少なくありません

こうした状態では、粘膜の材料となる栄養素やエネルギーが不足してしまい、修復力が落ちてしまうのです。

◆ 「体質」や「年齢」ではなく、“足りていない”のかもしれない

「昔からアレルギー体質だから」「年のせいだから」と諦める方も多いのですが、

それ以上に見直すべきは、“粘膜が育つための環境”が整っているかどうか。

栄養・消化・吸収・血流などが整っていない状態では、

どんなに高性能なサプリや薬を使っても、粘膜そのものが元気にならない=またすぐ炎症が起きるというループに…。

だからこそ、粘膜を育てるには「免疫を上げる」よりも先に、

“自分の体が粘膜を作れる状態になっているか”に目を向けることが大切なのです。

●粘膜を強くするには、あなたの体を知ることから

「粘膜を強くしましょう」と言われても、

「何を食べればいいの?」「何かサプリを飲めばいいの?」と思われる方が多いかもしれません。

でも実は、粘膜を元気にする方法は“人によって違う”んです。

◆ 粘膜を作るには、「材料」と「環境」が必要

粘膜をしっかり作るためには、まずその“材料”が必要です。

たとえば、

- たんぱく質

- ミネラル(特に鉄など)

- ビタミン類(B群・Aなど)

といった栄養素が、粘膜の土台になります。

そして、材料だけあってもそれをきちんと吸収・利用できる状態=環境が整っていなければ、粘膜はうまく作られません。

- 胃腸が弱っていて栄養が吸収できていない

- 消化力が落ちて、たんぱく質を分解できていない

- 血流が悪くて、必要な栄養が粘膜に届かない

こういった状態が続いていると、いくら意識して食事やサプリをとっても、思ったような変化が出ないことも多いのです。

◆ ネットの情報では「自分に必要なこと」は見えにくい

よく「○○に効く食べ物」「△△にいいサプリ」などの情報が目に入りますが、

それらはあくまで“一般的なアドバイス”であって、今のあなたの体にぴったり合うとは限りません。

- たんぱく質は足りてるけど、鉄が極端に不足している人

- 栄養はとっているのに、胃の働きが弱くて吸収できていない人

- 食べる量は足りていても、血流が悪くて届けられない人

同じ「副鼻腔炎」で悩んでいても、体の状態は本当に人それぞれです。

だからこそ、“自分の体に合った方法”を見つけることが、粘膜を元気にする近道なのです。

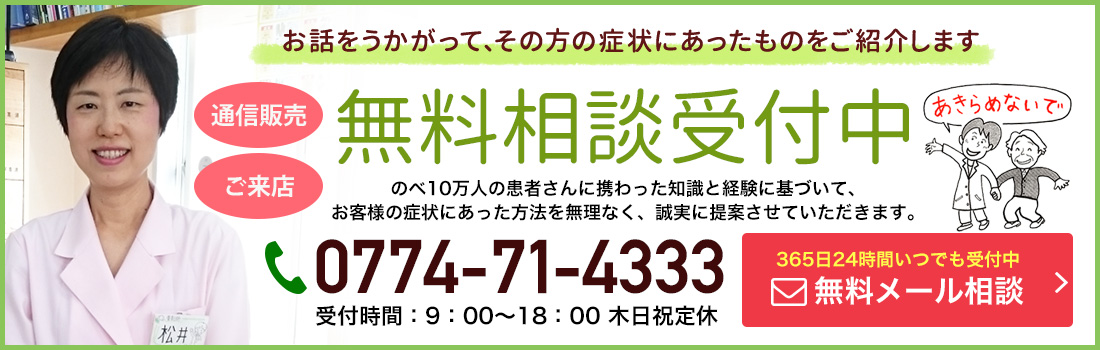

●すずらん薬局では、こんなご相談をお受けしています

「毎年この時期になると、副鼻腔炎を繰り返してしまう」

「抗生物質を飲んでも、一時的に良くなるだけで、すぐまた悪化する」

「年々ひどくなってきて、不安になってきた」

このようなお悩みで、すずらん薬局には多くの方がご相談に来られます。

◆ 薬だけで抑えるのではなく、“粘膜を育てる”視点からのケア

病院では、抗生物質やステロイド薬などで炎症を抑える治療が行われます。

確かにそれで一時的に症状が楽になることはありますが、「また繰り返してしまう」という声がとても多いのも事実です。

すずらん薬局では、そうしたお悩みに対して、

「なぜ炎症が起きやすいのか?」「粘膜を作れていないのはなぜか?」といった視点から、体の状態を見直していきます。

◆ まずは、“今の体の状態”を丁寧に聞くことから

ご相談では、以下のようなことをじっくり伺います:

- 普段の食事内容(何を・どのくらい食べているか)

- 胃腸の調子(消化吸収できているか)

- 疲れやすさ・冷え・血流の状態

- 薬の服用状況や、副作用による食欲低下の有無

- ご自身が感じている体調の変化

これらをもとに、その方の体に合った「粘膜の育て方」をご提案していきます。

◆ 一緒に、自分に合った方法を見つけていきましょう

「何をとればいいのか、よくわからない」

「薬を飲んでも治らないのは、自分が悪いのかも…」

そんなふうに不安を感じている方こそ、どうか一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。

あなたの体の声に耳を傾けながら、

無理なく、少しずつ粘膜を育てていく道を一緒に探していきましょう。

●まとめ:粘膜を育てることが、“繰り返さない体”への第一歩

副鼻腔炎は、一度かかると何度も繰り返してしまいやすい病気です。

つらい鼻づまりや顔の痛み、膿のような鼻水…。薬を飲んで一時的に良くなっても、またすぐにぶり返す——。そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

でも、ここで大切なのは「外からの刺激をすべて排除する」ことではなく、

「自分の体の防御力=粘膜を育てる」ことなんです。

- 花粉や黄砂は避けきれない

- ウイルスやホコリもゼロにはできない

だからこそ、それらを跳ね返す“粘膜の力”を育てることが、繰り返さないためのカギになります。

粘膜を育てるには、あなたの体に今、何が足りていないのかを知ることが第一歩です。

すずらん薬局では、あなたの体の声を丁寧に聞きながら、

無理なく続けられる方法で、「粘膜の元気」を取り戻すサポートをしています。

「また副鼻腔炎になってしまうのかな…」と不安なあなたへ。

まずは一度、体の状態を一緒に見直してみませんか?

毎年のつらさから抜け出して、スッキリした日常を取り戻すために。

あなたに合った方法、きっと見つかります🌿

このブログは、京都の木津川にあります、すずらん薬局の上田美穂が書きました。

(薬剤師・糖尿病療養指導士・血液栄養診断士)

すずらん薬局は学研都市線 西木津駅徒歩5分にあります漢方・健康食品を中心に取り扱っております漢方相談店です。

日々、お悩みの身体の症状、心の悩みなどありましたら、是非店頭にお越しください。

薬剤師が健康相談をお受けしています。